ソロ登山に必要な装備

ソロ登山では、グループ登山以上に装備選びが重要になります。この章では、必要な装備について詳しく解説していきます。特にソロ登山では、他者に頼ることができない分、自己完結型の装備構成が求められます。

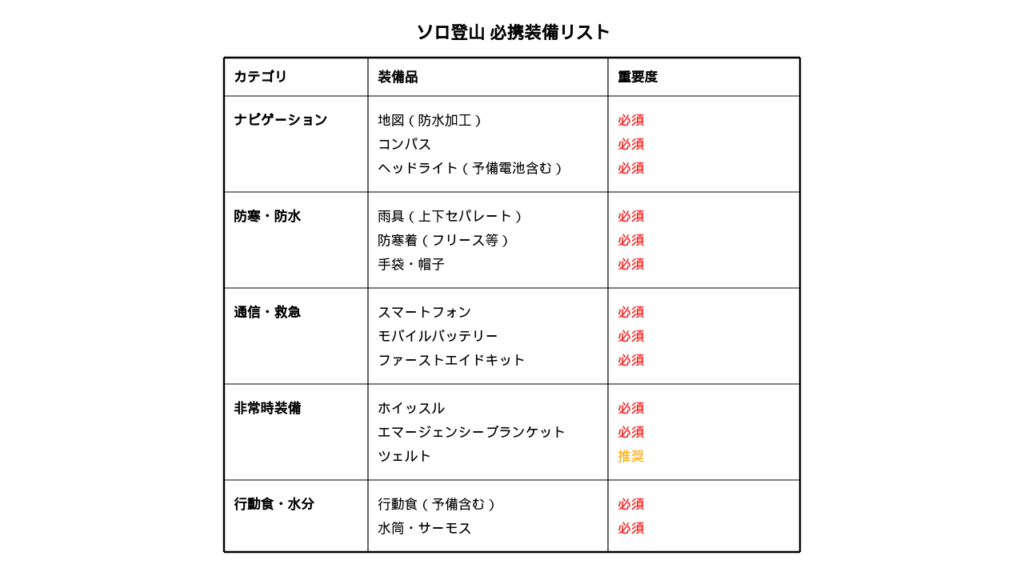

必携装備リスト

ソロ登山における装備選びで最も重要なのは、必要最小限の装備を確実に携行するという考え方です。単独行動では荷物を分散して持つことができないため、装備の軽量化は重要ですが、安全性を損なうような過度な軽量化は避けなければなりません。必携装備としては、まず地図・コンパス・ヘッドライトのナビゲーション3点セットが絶対条件です。次に、雨具(上下セパレート型)、防寒着、手袋、帽子といった防寒・防水装備。そして、行動食、水筒、サーモス、エマージェンシーブランケット、ファーストエイドキットなどの生存・救急装備が基本となります。これらは季節や山域を問わず、必ず持参する必要があります。

通信手段の確保(携帯電話、無線機など)

ソロ登山における通信手段の確保は、安全管理の要となります。スマートフォンはもちろんですが、バッテリー切れに備えてモバイルバッテリーの携行が必須です。山中では通常の2-3倍の速さでバッテリーを消費するため、容量の大きいものを選びましょう。また、防水対策も重要です。スマートフォンは完全防水の専用ケースに入れ、雨や汗から保護します。圏外での遭難事例も多いため、山域によっては登山用無線機(トランシーバー)の携行も検討すべきです。特に、人気のない山域や、携帯電話の電波が不安定な地域では、衛星通信機器のレンタルも選択肢の一つとなります。

応急処置用品

ソロ登山では、自分で自分の応急処置ができるという前提で準備が必要です。基本的なファーストエイドキットに加えて、用途別の医薬品を揃えることが重要です。具体的には、消毒薬、絆創膏、包帯、テーピングテープなどの外傷用品、頭痛薬、胃腸薬、アレルギー薬などの内服薬、そして虫除けスプレーや日焼け止めなどの予防用品です。特に重要なのが、自分の持病に関する薬です。普段服用している薬は予備分も含めて必ず携行しましょう。また、これらの医薬品の使用期限と使用方法を事前に確認しておくことも大切です。

ソロ登山特有の追加装備

ソロ登山特有の装備として、緊急事態への対応力を高める道具が重要です。例えば、ホイッスルは万が一の遭難時に救助を求める際の必須アイテムです。また、ツェルトと呼ばれる軽量型ビバーク用シェルターも、悪天候時の緊急避難用として有効です。さらに、バックアップ用として予備のヘッドライト、予備の地図(防水加工したもの)、そして簡易コンロと燃料も推奨されます。これは、緊急時に温かい飲み物を作れることが、体力の温存と精神的な安定に重要だからです。加えて、道標が少ない山域では、蛍光テープやLEDマーカーなども、帰路を確実に辿るための重要な装備となります。

ソロ登山の計画立て方

ソロ登山は、グループ登山以上に入念な計画が必要です。この章では、安全な山行のための計画立ての具体的な方法を解説していきます。

入念な登山計画の作り方

ソロ登山の計画では、通常以上の余裕を持った行程設定が重要です。まず、コースタイムは一般的な所要時間の1.2〜1.5倍を基準に設定します。これは、ペース配分や休憩、写真撮影などの時間に加え、道迷いや天候の急変など、予期せぬ事態への対応時間も考慮するためです。

具体的な計画立ては以下の手順で進めます。地形図でコースを確認し、特に危険個所や迷いやすい分岐、避難小屋の位置を書き出します。次に、時間帯ごとの気温変化や日没時刻を確認し、確実に明るいうちに下山できる行程を組みます。また、休憩ポイントは30分ごとに小休憩、2時間ごとに大休憩を基本とし、水場や避難小屋などの位置も考慮して設定します。

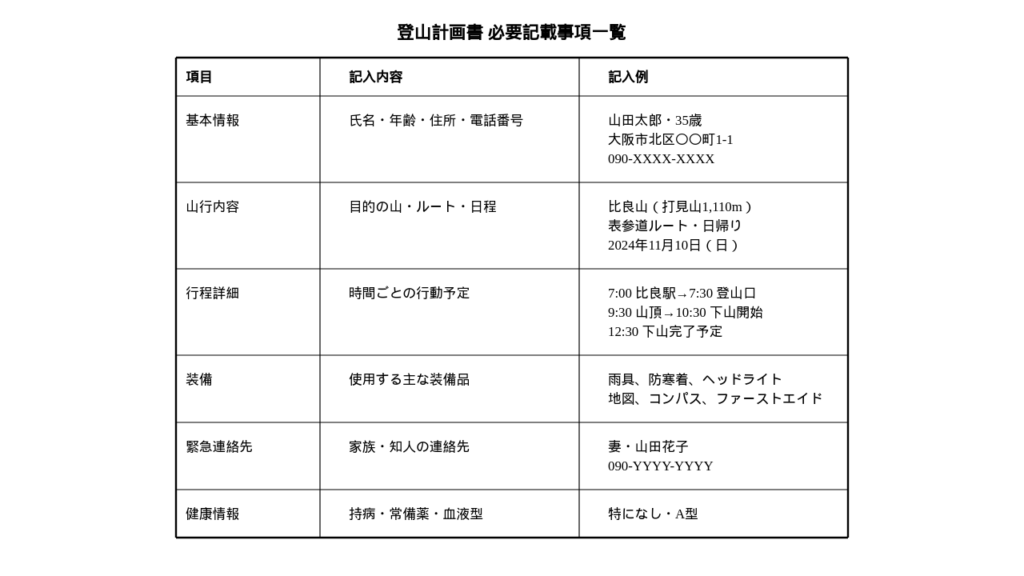

登山計画書の書き方と提出先

登山計画書は命を守るための重要な書類です。特にソロ登山の場合、計画書の正確な記載と確実な提出が極めて重要になります。計画書には、行程の詳細はもちろん、使用する装備、緊急連絡先、持病や持薬の情報まで、できるだけ具体的に記載します。

提出先は複数箇所が基本です。まず、山域を管轄する警察署もしくは交番への提出。次に、所属する山岳会や登山口の管理事務所がある場合はそこへの提出。さらに、インターネットの登山計画データベース(コンパス)への入力も推奨されます。特に重要なのは、提出した計画書の写しを必ず携行すること。道に迷った際の位置確認や、救助要請時の正確な情報伝達に役立ちます。

エスケープルート(逃げ道)の設定

エスケープルートの設定は、ソロ登山における最重要の安全管理策の一つです。天候悪化や体調不良など、様々な理由で計画の途中変更を余儀なくされる可能性を常に考慮し、複数の避難経路を事前に検討しておく必要があります。

具体的には、地形図上で以下の点を確認します。まず、主要な登山道から最寄りの下山路や避難小屋までの経路。次に、尾根筋から谷筋へ降りられる箇所の確認。そして、最寄りの民家や道路までの距離と方角。特に重要なのは、これらの情報を単に地図上で確認するだけでなく、スマートフォンのGPSアプリにも登録しておくことです。体力や天候、時間帯に応じて、最適な避難経路を選択できるよう準備しておきましょう。

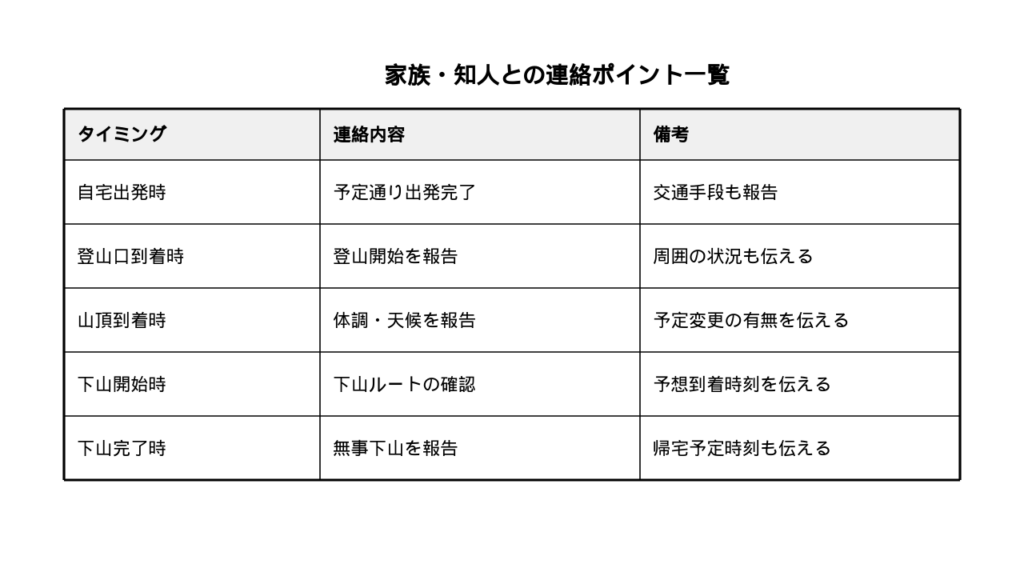

家族・知人への連絡方法

ソロ登山では、確実な連絡体制の構築が不可欠です。特に重要なのは、行程に関する詳細な情報共有と、定期的な安否確認の仕組みです。まず、登山計画書の内容を家族や信頼できる知人と共有します。具体的な行程表、使用する装備、緊急時の対応方法などを、できるだけ詳しく伝えておきましょう。

また、登山中の連絡ルールも明確に決めておきます。例えば、登山口到着時、山頂到着時、下山開始時、下山完了時など、重要なポイントでの必ず連絡というルールを設定します。特に下山予定時刻から大幅に遅れる場合の対応(何時までに連絡がない場合は警察に通報するなど)についても、事前に取り決めておくことが重要です。携帯電話の電波が不安定な山域では、予定していた連絡が取れない可能性も考慮に入れ、その場合の対応も決めておきましょう。

ソロ登山当日の行動指針

計画を立て、準備を整えたら、いよいよ登山当日です。この章では、安全で充実したソロ登山を実現するための具体的な行動指針を解説します。

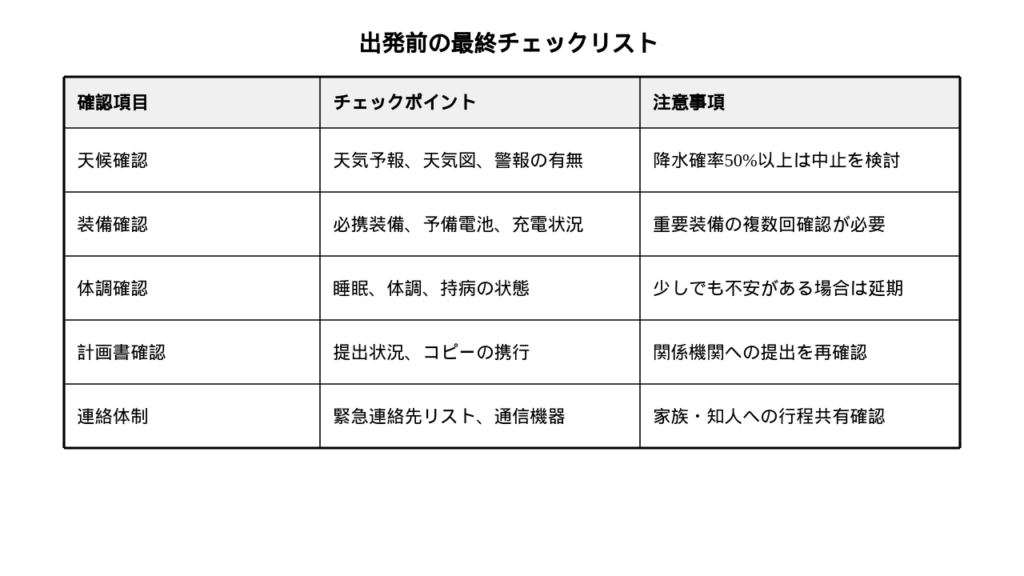

出発前の最終チェック

出発前の最終チェックは、安全な登山の第一歩です。まず、天候の最終確認を行います。前日に確認した天気予報を再度チェックし、天気図や気圧配置も含めて総合的に判断します。特に注意報や警報の有無は必ず確認しましょう。変更や中止の判断は、この時点で決断することが重要です。

装備の最終確認も不可欠です。必携装備の再確認を行い、特に地図、コンパス、ヘッドライト、救急用品、防寒着、雨具など、生命に関わる重要装備は必ず確認します。また、携帯電話やモバイルバッテリーの充電状況、予備電池の携行も忘れずにチェックしましょう。さらに、登山計画書のコピーや緊急連絡先リストの携行も再確認します。

体調の確認も重要です。前日の睡眠時間、当日の体調、特に頭痛や胃腸の不調など、些細な違和感も見逃さないようにします。少しでも体調に不安がある場合は、無理せず中止や延期を選択する勇気も必要です。

ペース配分の考え方

ソロ登山では、自分のペースを守り通すことが最も重要です。グループ登山と異なり、他者のペースに合わせる必要がないため、自分に最適なペースを維持できるのがソロ登山の利点です。具体的には、「きついと感じない程度の速さ」を基準とし、会話ができる程度の呼吸を保てるペースを心がけます。

特に登りの序盤では、体が十分にウォームアップされていない状態なので、意識的にゆっくりとしたペースを保ちます。序盤で飛ばしすぎると、後半で疲労が蓄積し、危険な状況に陥る可能性があります。地図上で確認した傾斜の変化点や、水場、避難小屋などの位置を意識しながら、エネルギー配分を考えて歩を進めます。

休憩のとり方

適切な休憩は、安全で楽しい登山の重要な要素です。ソロ登山では、他者を気にすることなく、自分のリズムで休憩を取ることができます。基本的な休憩のタイミングは、30分歩いて5分休憩を目安とし、体力や天候に応じて調整します。

ただし、休憩時には以下の点に特に注意が必要です。まず、寒風にさらされない場所を選び、汗冷えを防ぐため、できるだけ早めに上着を着用します。また、休憩場所は必ず安全な場所を選びます。崖縁や落石の危険がある場所は避け、他の登山者の通行の妨げにならない位置を選びましょう。さらに、長時間の休憩時には、現在地の確認や今後の行程の見直しも行います。

他の登山者との関わり方

ソロ登山とはいえ、山では他の登山者との適切な関わりが重要です。基本的な挨拶や声かけは、単なるマナーではなく、安全確保のための重要なコミュニケーションです。特に登山口や山頂、避難小屋など、人が集まる場所では、積極的に情報交換を行うことで、天候の変化や道中の状況など、有用な情報を得ることができます。

ただし、むやみに他者のペースに巻き込まれないよう注意が必要です。親切心から声をかけられても、自分のペースを乱すような同行は避けましょう。また、他の登山者から助言や指摘を受けた場合は、謙虚に耳を傾けつつも、最終的な判断は自分で行うことが重要です。緊急時の助け合いを除き、基本的に自己完結型の行動を心がけることが、ソロ登山の基本姿勢となります。