登山中の「虫問題」は、多くの登山者にとって悩みのタネ。特に春から秋にかけては、蚊・ブヨ・アブ・ダニなど、さまざまな虫が活発に動き回り、快適な山歩きを妨げる原因になります。長年の登山経験から学んだ、現場で本当に役立つ虫対策を、本記事でわかりやすくまとめました。服装・行動・グッズの選び方まで、今すぐ実践できるポイントを網羅していますので、ぜひ最後までご覧ください。

登山中に出会う虫の種類と危険性

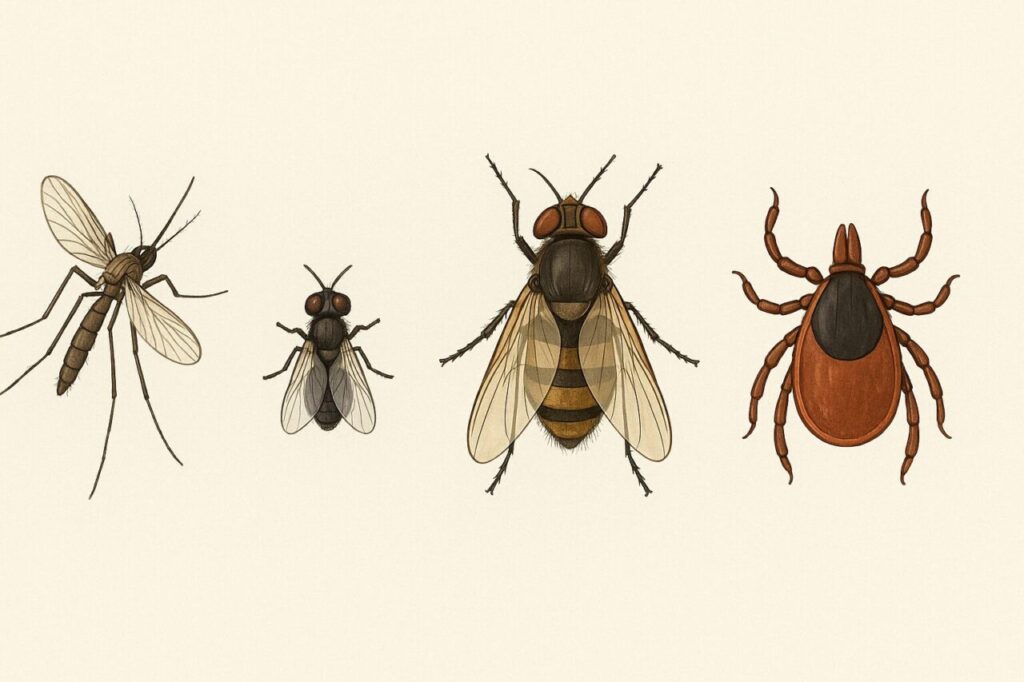

登山中に遭遇する虫は、単に「うっとうしい」だけでなく、刺されることで体調を崩したり、行動に支障をきたしたりすることもあります。まずは、よく見かける代表的な虫の種類と、それぞれの特徴・危険性を把握しておきましょう。

| 虫の種類 | 主な出現場所 | 被害 | 活動時期 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 蚊 | 湿地・沢沿い | かゆみ・腫れ | 5〜9月 | 低山に多い |

| ブヨ | 林道・草むら | 強いかゆみ・腫れ | 5〜9月 | 朝夕に活発 |

| アブ | 日なた・沢沿い | 激しい痛み・腫れ | 7〜9月 | 黒い服に寄る |

| マダニ | 草地・落ち葉の上 | 感染症リスク | 4〜10月 | 噛みつき注意 |

蚊(か)

もっとも身近な虫のひとつ。標高が低い里山から中腹の登山道沿いによく出現します。刺された直後はかゆみがあるだけですが、かきむしると化膿することも。湿度が高く、風通しの悪い場所を好むため、沢沿いや茂みなどは要注意です。

対策ポイント:

- 肌の露出を避ける

- ディートやイカリジン配合の虫除けスプレーを使用する

ブヨ(ブユ)

見た目は小さなハエのようですが、刺されると蚊よりも強い腫れやかゆみが出るのが特徴です。特に朝夕の時間帯に活発になり、湿った場所や林道でよく見かけます。刺された後に強く腫れることがあり、人によっては数日間の不快感が続くことも。

対策ポイント:

- 肌を出さない服装(特に足元)を意識

- スプレー+長ズボン+ハイソックスで防御力を高める

アブ

ブヨよりも大型で、視覚に反応して飛来することが多い虫です。汗のにおいや黒っぽい服装に反応して寄ってくることがあるため、登山中にじっとしているときに刺されやすい傾向があります。刺されると鋭い痛みが走り、腫れることも。

対策ポイント:

- 汗をかいたらこまめに拭く

- 白や明るい色のウェアで寄ってこられにくくする

ダニ(マダニ)

草むらや落ち葉の多い場所に生息しており、皮膚にしがみついて吸血するタイプの虫です。気づかないうちに噛みつかれているケースもあり、放置すると感染症のリスクがあるため要注意です。

対策ポイント:

- 草むらに直接座らない

- 登山後は全身チェックとシャワーを欠かさずに

登山での基本的な虫対策3原則

虫対策の基本は、「寄せつけない・刺されない・持ち込まない」の3点に集約されます。ここでは、登山前〜登山中に意識すべき虫対策の原則を具体的に解説します。

原則1|肌の露出を減らす服装選び

虫は皮膚の露出部分を狙ってきます。暑い季節でも長袖・長ズボンを基本とし、できるだけ肌の面積を減らすことが重要です。特にブヨやダニは足元を狙ってくるため、ローカットシューズ+素足に近い靴下は避け、ハイソックスやゲイターなどで足元をガードしましょう。

ポイント:

- 通気性の良い夏用ロングスリーブを活用

- 袖口・足首が絞れるタイプのウェアが理想

- 帽子や手袋も有効(アブなどの飛来防止)

原則2|におい・色・動きに注意する

虫は視覚・嗅覚に敏感です。特に汗のにおい、香水や整髪料の香りは蚊やアブを引き寄せます。登山前に香りの強い整髪料や制汗剤の使用は避けましょう。また、黒っぽい服や派手な動きも虫を刺激することがあります。

ポイント:

- 明るめの色(白・ベージュ・ライトグリーンなど)のウェアを選ぶ

- 汗はこまめに拭き、速乾性のインナーを着用

- 香りの強いスキンケアは山行前には使わない

原則3|虫の多い時間帯や場所を避ける

虫の活動が活発になる朝夕(特に風のない日)は、休憩時間を短めにするか、風通しの良い場所を選ぶことが肝心です。また、沢沿い・湿地・草むら・藪の中は虫の密度が高い傾向があるため、なるべくトレイルの中心を歩くように心がけましょう。

ポイント:

- 朝・夕の登山は長袖+フード付きジャケットを活用

- 沢沿いの休憩では虫よけグッズを忘れずに

- 草の多い場所に座るときは敷物を使う

こうした基本原則を押さえておくことで、虫の接近をかなり防ぐことができます。次章では、実際に役立つ虫よけアイテムとその効果的な使い方を紹介します。

必携アイテム!おすすめの虫よけグッズと使い方

虫対策の基本は服装と行動ですが、グッズをうまく活用することでさらに効果を高めることができます。ここでは登山で役立つ虫よけアイテムを、用途別にわかりやすく紹介します。

虫除けスプレー|効果重視ならディート、肌に優しさならイカリジン

虫よけスプレーは最も手軽で効果的な対策です。成分によって効果や安全性が異なるため、使用シーンや体質に合わせて選びましょう。

■ ディート配合タイプ(高い忌避効果)

強力な虫よけ効果を持ち、ブヨやアブにも対応。長時間の登山やブッシュが多いルートにおすすめです。ただし、肌が弱い方や子どもへの使用には注意が必要です。

▼12歳以上使用可▼

▼お子さまはこちら▼

■ イカリジン配合タイプ(肌にやさしい)

日本でも使用が広がっている新しい成分。無臭で刺激が少なく、子どもや敏感肌の人にも安心。効果時間はやや短めですが、こまめに塗り直すことで効果を維持できます。

▼年齢制限なし▼

着る虫よけ|防虫加工ウェアやネット付きアイテム

物理的に虫から身を守るには、防虫加工が施された衣類や、ネット付きアイテムが有効です。特に標高の低い山や、虫の多い季節に活躍します。

- 防虫パーカー(フード・袖・裾が絞れるタイプが◎)

- 防虫ネット帽(顔や首元を物理的にガード)

- 防虫レッグカバーやアームカバー

携帯型アイテム|煙や音で虫を遠ざける

行動中や休憩時に活躍する、携帯型の虫除けグッズもおすすめです。

■ 携帯蚊取り線香

腰に下げるタイプの蚊取り線香は、静かな休憩時に特に効果を発揮します。煙の広がりで一定範囲を虫から守ります。

■ 超音波虫除け

耳には聞こえない超音波で虫を遠ざけるアイテム。効果には個人差がありますが、軽量で持ち運びがラク。

使用のコツと注意点

- スプレーは服の上からも吹きかけることでより効果的

- 手や顔まわりに使うときは、一度手に取ってから塗る

- ウェアタイプのアイテムは汗をかいても効果が持続しやすいものを選ぶ

これらのアイテムを状況に応じて使い分けることで、虫からのストレスを大幅に軽減できます。次章では、万が一刺されてしまったときの対処法について解説します。

虫に刺されたときの応急処置と対応方法

万全の対策をしていても、自然の中では完全に虫被害を避けることは難しいもの。刺された場合に適切な対処をすることで、症状の悪化や長引く不快感を防ぐことができます。ここでは、虫に刺された直後の対応や、市販薬の使い方、注意すべき症状などを解説します。

1. 蚊・ブヨ・アブに刺された場合

■ 蚊

かゆみがメインで、軽度で済むことが多いですが、かきすぎると化膿や痕残りの原因になります。

対処法:

- 刺された部分を流水で洗う

- 清潔なタオルで冷やす

- 市販のかゆみ止め(抗ヒスタミン軟膏など)を塗布

■ ブヨ・アブ

ブヨやアブは皮膚を噛みちぎるように刺すため、強い腫れ・痛み・かゆみが出やすいです。人によってはアレルギー反応を起こすこともあります。

対処法:

- できるだけ早く流水で洗い、冷却

- 痛みや腫れが強い場合はステロイド系の塗り薬が効果的

- 症状が数日続く場合は医療機関を受診

【おすすめ市販薬例:】

2. ダニに噛まれた場合

マダニに噛まれた場合は、無理に引き抜こうとせず、早急に病院へ。口器が皮膚内に残ると炎症や感染症のリスクがあります。

対処法:

- 無理に引っ張らず、刺された場所を触らずにそのままに

- 登山後すぐに皮膚をチェックし、異常があれば皮膚科へ

- 可能であれば、ダニの種類がわかるよう写真を撮る or 保管する

感染リスクのある病気:

- 重症熱性血小板減少症候群(SFTS)

- 日本紅斑熱 など

3. 応急処置キットに入れておきたいアイテム

- 抗ヒスタミン軟膏(かゆみ止め)

- ステロイド系軟膏(炎症や腫れ用)

- 冷却シートまたは小型保冷剤

- 消毒液(アルコールパッドなど)

- 絆創膏/滅菌ガーゼ

登山において虫刺されはつきものですが、適切な対処を知っておくことで、大事に至るリスクを大幅に減らすことができます。次章では、そもそも虫の少ない時間帯やエリアの選び方について紹介します。

虫の少ない登山エリア・季節・時間帯を選ぶコツ

虫対策を万全にしていても、そもそも虫の少ない時期や場所を選ぶことができれば、より快適な登山を楽しめます。この章では、虫の活動と自然環境の関係に注目し、リスクを下げるためのタイミングと地理的条件をご紹介します。

1. 季節別|虫の活動ピークを避ける

虫がもっとも活発になるのは初夏〜初秋(5〜9月)。特に梅雨〜夏場(6〜8月)は、気温・湿度ともに虫にとって最適な時期となり、ブヨやアブ、蚊の被害が増えます。

虫が少ない時期:

- 4月〜5月前半: 高山エリアは気温が低く、虫の活動がまだ少ない

- 10月〜11月: 秋の涼しさで虫の活動が鈍る(紅葉シーズンは快適)

- 冬季(12〜3月): 虫はほぼ出現しないが、登山装備が冬仕様に

2. 時間帯|朝夕の“ゴールデンタイム”は要注意

虫の活動時間は、基本的に朝(6〜9時)と夕方(16〜18時)。風がなく湿気のある時間帯は、虫が集まりやすくなります。

対策ポイント:

- 朝や夕方の行動は肌を露出しない服装を徹底

- 日中(10時〜15時)中心に行動するプランが理想

- テント泊や長時間の滞在がある場合は休憩場所の風通しをチェック

3. 標高・エリア|虫が少ない場所の見極め方

一般的に、標高が高くなると気温が下がり、虫の数も少なくなります。ブヨやアブは標高1,500m以下の森林帯に多く、2,000mを超えるとその数は激減します。

虫が少ない傾向のある場所:

- 標高2,000m以上の稜線・高山帯(例:燕岳、乗鞍岳、木曽駒ヶ岳など)

- 風通しの良い稜線・岩場

- 乾燥気味の植生エリア(笹原など)

虫が多い傾向のある場所:

- 標高の低い里山や沢沿いのルート

- 湿地・池塘・ブッシュが多い登山道(例:低山の沢歩きコース)

登山計画を立てる際には、「どんな装備を持っていくか」と同時に、「いつ・どこに行くか」を見極めることが、虫リスクを減らすうえで非常に重要です。

まとめ|正しい知識と準備で、虫を気にせず登山を楽しもう

登山における虫対策は、「登山が楽しくなるか、それとも苦行になるか」を左右する大切なポイントです。春から秋にかけては特に、蚊やブヨ、アブ、ダニなど多様な虫が活発に動き回るため、事前の準備と基本的な知識が欠かせません。

本記事では、以下のような観点から虫対策を紹介しました:

- 登山で遭遇しやすい虫の種類とそのリスク

- 服装・行動・時間帯といった虫対策の基本

- 実際に使えるおすすめの虫よけグッズ

- 刺されたときの正しい応急処置

- 虫の少ないエリアや季節の選び方

とくに効果的だったのは「肌の露出を減らす」「防虫スプレーを正しく使う」「虫が多い場所・時間を避ける」といった、シンプルながら確実な対策です。

登山は本来、自然を楽しみ、心身を癒す時間です。虫による不快感やトラブルを防ぐことで、その時間をもっと快適に、安全に、心から楽しめるようになります。ぜひ、今回紹介した内容を次の山行に役立ててみてください。まとめ|正しい知識と準備で、虫を気にせず登山を楽しもう

登山における虫対策は、「登山が楽しくなるか、それとも苦行になるか」を左右する大切なポイントです。春から秋にかけては特に、蚊やブヨ、アブ、ダニなど多様な虫が活発に動き回るため、事前の準備と基本的な知識が欠かせません。

本記事では、以下のような観点から虫対策を紹介しました:

- 登山で遭遇しやすい虫の種類とそのリスク

- 服装・行動・時間帯といった虫対策の基本

- 実際に使えるおすすめの虫よけグッズ

- 刺されたときの正しい応急処置

- 虫の少ないエリアや季節の選び方

とくに効果的だったのは「肌の露出を減らす」「防虫スプレーを正しく使う」「虫が多い場所・時間を避ける」といった、シンプルながら確実な対策です。

登山は本来、自然を楽しみ、心身を癒す時間です。虫による不快感やトラブルを防ぐことで、その時間をもっと快適に、安全に、心から楽しめるようになります。ぜひ、今回紹介した内容を次の山行に役立ててみてください。